前不久,一家“中国电池巨头在美建厂”的消息引起了不少人的关注。

9月8日,美国伊利诺伊州政府宣布,国轩高科将斥资20亿美元在当地投建一所动力电池超级工厂。

第二天,国轩高科官方承认确有其事:在美国投资建厂的是旗下全资子公司——美国国轩。

至此,中国新能源领域又增添一枚出海战果。

在中美经贸关系日益扑朔迷离的当下,中国电池厂商成功“走出去”,着实是一件很值得振奋的事。

但或许也有一些人疑惑,既然明知现在美国市场情况复杂,中国企业为何还“明知山有虎,偏向虎山行”?

出海就那么重要吗?美国市场是非去不可吗?

今天,我们就来试着分析一下,中国电池厂商为啥对出海这事那么看重。

01.为何盯上了在美国建厂?

关注新能源的朋友可能已经发现,“赴美建厂”是近两年全球动力电池厂商的一个集中动作。

从稍早的松下以及三大韩国电池企业(LG新能源、三星SDI、SK On),到近期包括国轩高科在内的一众中国动力电池厂商,各家都将扩张的目标锚定在了美国。

大有“众门派齐聚武林大会”的味道 。

。

这其中固然有《通胀削减法案》出台,美国明摆着就是“你们今天必须给我来美国投资”的因素。

但另一方面,作为全球三大主要电动车市场之一的美国,任何一家新能源企业在制定全球化战略之时,都很难完全将它绕开。

2022年,中国(59%)、欧洲(25%)、美国(9.3%)三大市场加起来,共吃掉了全球电动车超90%的销量。

考虑到美国去年仅有7%的新能源渗透率,毫无疑问,这个地方相比中欧在新能源领域有着更大的增长空间。

正所谓,“广阔天地,大有作为”啊 !

!

在这方面,日韩电池厂商和中国电池厂商各有不同的考量。

日韩本土电动车市场有限,电池厂商需要走出去,才能扩充产能、成为拥有庞大体量的全球企业,而美国市场是它们固有的“势力范围”,需要“加大力度”抢占更多市场;

中国电池厂商则先一步借助本土的消费市场做大了,但竞争也随之越来越激烈,想寻求新的增长点和更大的成长空间,就不能囿于本土,必须走出去。

换句话讲,中国电池厂商现在面临的情况是:国内不好卷了(钱不好赚了),但大家还可以出去卷 。

。

(曾毓群就表示过:美国市场,宁德时代是一定要进的)

不过,日韩电池厂商毕竟出去得早,和海外车企建立起合作关系也早,面对中国电池厂商的竞争属于“守擂”,中国电池厂商中途杀入属于是“撬墙角”。

而众所周知,墙角不是随随便便就能撬到的。

和中国电池厂商开拓比较早的欧洲市场不一样,美国市场目前还是与日韩电池厂商的合作更加紧密。

LG新能源是福特的长期电池供应商和通用的主要电池供应商,SK On是福特的电池战略合作伙伴,松下早早就和特斯拉绑定在一起,现在仍旧在给特斯拉的北美市场供应电池。

(2022年,SK On与福特的合资公司BlueOval SK,在美国肯塔基州举行了最大电池厂的奠基仪式)

中国动力电池想打入美国市场,就得给美国车企一个“抛弃”现有合作伙伴的无法拒绝的理由。

原本,可以削减电池成本这一个理由就足够有说服力,宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业正是凭此获得了登陆美国市场的入场券。

然而“天不遂人愿”,美国政府鼓励“美国制造”的一系列政策措施出台,无疑是给中国电池厂商上了难度。

已知,中国电池厂商想去美国做生意,且现在去美国做生意规矩变多了,以前可以光卖货,现在得建厂。

那么……就建厂呗。

毕竟,难归难,生意还是要做的 。

。

02.为什么是国轩高科?

既然“开拓美国市场”已经成为不少中国电池厂商的共识,“如何开拓”就成了大家接下来要考虑的问题。

于是国轩高科的名字就进入了众多新能源爱好者的目光——

美国市场现在不好进,那么多中国企业都在推美国建厂的事,你国轩高科是怎么敲定的?

要知道,号称“宁王”的宁德时代,是货真价实的动力电池第一巨头,市场份额大到全球每三辆电动车里,就有一辆在使用宁德时代的动力电池。

而就连宁德时代,去美国建厂的尝试都遭遇了波折。

今年7月份,外媒报道称宁德时代与福特的合作正面临美国众议院的审查。

此消息一出,顿时引起了热烈讨论,很多人都不大能理解宁德时代为何会面临审查。

因为二者合作要建的这所工厂,甚至都不是宁德时代的!

具体说来,宁德时代是采用“技术入股”的方式与福特合作。福特投资35亿美元在美国密歇根州建一座磷酸铁锂电池工厂,建成后无论工厂还是基础设施都归福特,工厂的全部股权也归福特,宁德时代则提供技术和服务,和工厂的关系相当于“拎包入住”。

都这样了,美国众议院还是提出了反对意见,理由是怀疑福特只是宁德时代进入美国市场的代理人:

哪怕你福特建了工厂,但技术是宁德时代的、原材料是中国运来的、员工也是从中国派来的、最终钱还让中国赚了,那我这法案里规定给“美国制造”的税收补贴,不是补了个寂寞?

美国众议院这么讲,福特先不乐意了,他们立马提出反对意见:

我跟那些光知道从中国进口动力电池的家伙不一样!我这个厂可是正儿八经在美国生产电池的 !

!

虽然宁德时代确实会派人过来指导,但这几百个负责运营服务的中国人并不算当时说好的2500个工作岗位范围内。

再说了,咱合作图的不就是人家的电池技术吗?不合作美国车企什么时候才能发展起电动车啊?

至此,尽管宁德时代表示双方合作仍在正常推进,不过工厂能否如期在2026年投产,着实在很多人心里打了个问号。

与之相比,国轩高科在美国的布局,显得更加游刃有余。

开头提到的伊利诺伊州电池工厂,只是国轩高科在美建厂计划的一部分,其还有另一部分在密歇根州,是一座投资约24亿美元的电池材料工厂。

(美国国轩在美国加州的总部)

总体算下来,20亿美元的电池工厂+24亿美元的电池材料工厂,国轩高科在美国生产方面的投资已经达到44亿美元,约320亿人民币,是目前中国电池企业在美投资数额最高的。

这让人不禁有些疑问:国轩高科怎么敢的?

一方面,作为高新技术企业,国轩高科的投资项目在美国其实一样受欢迎,这个全世界通用的投资法则并没有在美国失效。

国轩高科在美国两地宣布的投资计划,都得到了当地政府的财政补贴。

伊利诺伊州政府给这个“该州几十年来最重要的新制造业投资项目”,提供了总共5.36亿美元的一揽子激励方案;密歇根州则提供了7.15亿美元的激励方案。

当然,当地政府舍得给钱也不是没有条件的。

比如伊利诺伊州就要求国轩高科在当地的投资额至少要达到19亿美元、创造的全职工作岗位不少于2600个且工资水平不得低于坎卡基县同类岗位平均工资的120%。

而现在说好的这些条件,到时候又能不能按约兑现,也确实没人能打个百分百的包票。

但不管怎么说,刨去国家间的交锋,我们能看到当地政府在面临具体项目时,最起码是愿意付出真金白银来“筑巢引凤”的。

另一方面,国轩高科本身的特点也值得关注,那就是国际化。

《通胀削减法案》里规定,电池的关键矿物和零部件,如果来自“受关注的外国实体”,那么将无法获得税收抵免资格。很明显,这个“受关注的外国实体”,主要指的就是中国企业。

宁德时代与福特合作面临审查,其实也就是卡在了这上面。

国轩高科之所以能达成两项投资计划,很多人猜测有可能是美国方面没有将其视为一个纯粹的中国公司。

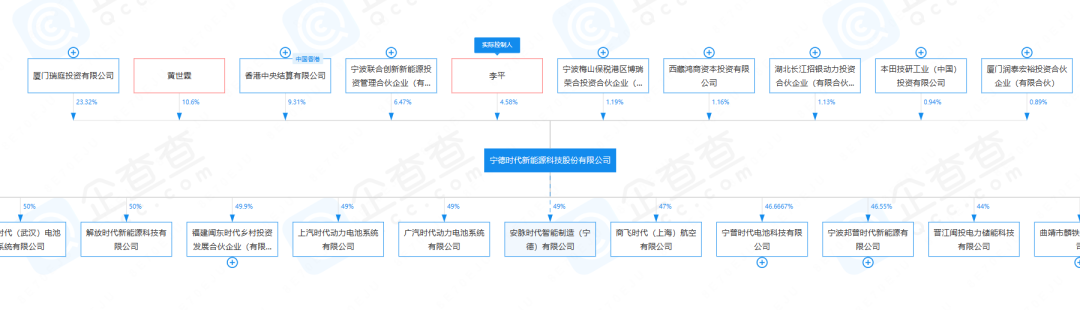

目前,国轩高科最大的股东是大众集团:

高管队伍里5位非独立董事有3个都是外国人。

再加上国轩高科早在8年前就开始了美国的布局,在当地建研究院、跟当地政府打交道等等。

从这个角度上看,国轩高科的全球化基因,恐怕要比宁德时代更加深刻。

(从股权穿透图可以看出,宁德时代主要甚至绝大多数股权都掌握在中方手里)

03.奔着全球化图个啥?

其实,无论是宁德时代与福特的合作,国轩高科赴美建厂,抑或亿纬锂能选择与两家美国企业成立合资公司,这些操作对中国人来说都是非常熟悉的操作。

在过去的几十年时间,我们将它称之为“用市场换技术”。

只是今天,中国站在了拥有技术的这一方。

诚然,曾经处于弱势地位的中国,在与外国企业的合作中咽下过不少诸如“买来的机器中国人只能用,维修、运营全要靠外国专家”的辛酸。

但我们也曾从开放合作中收益,正如今天自主品牌的崛起是基于合资公司打下的许多基础之上。

大众、丰田、通用不是为了扶贫才来中国,他们是来做生意的。

一汽大众、广汽丰田、上汽通用建立之初,整个中国都没多少人买得起汽车,他们之所以仍旧愿意来,不就是觉得这块土地有可能成为世界上最大的汽车市场吗?

事实证明,中国的发展成功兑现了跨国车企的野心。来中国建合资企业的外国车企,都至少在某个时间点上赚了个盆满钵满。

风险大,收益同样也大。

而一家企业若没有勇于开拓未知市场的野心,又怎能称自己拥有全球化基因。

这样想想,大家是不是也不是不能理解小米、OPPO都非得跑印度开展业务了呢 ?

?

现在,中国企业成长到了可以走出国门,探索海外的阶段,是时候由我们来担任全球化的践行者。

不必太在意中国企业走出去之后的“纯洁性”,真正的全球化永远离不开当地市场的深度参与。

既然我们知道中国人担任一把手的合资车企更懂中国市场,我们当然也可以接受外国企业为了保证合作稳定而入股中国电池厂商。

但同时,美国《通胀削减法案》的出台、欧盟宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查等事实,也不断提醒我们出海的道路并非一路坦途。

如何应对好日益复杂的合作环境,也是每一家树立全球化发展目标的中国电池厂商,所必须考量的难题。

社长这代人自打小学开始,学到的就是“全球化是大势所趋,没有人可以逆势而为”。

尽管现在出海难度不断上涨,但也依旧没道理让我们已然站到全球第一梯队的新能源企业们龟缩不出。

我相信,生意是可以做成的,问题是可以解决的。

历经残酷竞争下发展起来的中国企业,能够迸发出新的智慧,谱写出一段属于中国新能源的历史。